どうも、就労系福祉サービスの管理者兼サービス管理責任者として8年以上障害のある方や就職に課題を抱える方を支援してしているナッツです。

障害や病気を抱えながらも自分に合った働き方をしたい人の収入アップ、スキルアップを応援したいと思い、情報を発信しています。

「病気や障害が原因で退職することになったけど、すぐに働くことができない」

「転職活動してるけど、次の就職先が中々決まらない」

そうなると心配なのがお金の問題。

失業した時にもらえるお金(失業保険)があるのは知ってるけど、障害や難病を抱える就労困難者の場合、受給期間が倍以上になるのは知らない方も多いのではないでしょうか。

実際に私が相談を受ける際にも、ご存じない方が多くいます。

この記事では、失業保険でもらえる金額や申請方法、お得に受け取るポイントなど、2025年4月に変更された点も含めてわかりやすく解説します。

●受給条件

雇用保険に2年間で12ヶ月(もしくは1年間で6ヶ月)加入実績のある失業者が、ハローワークで求職活動を定期的にすること

●金額・受給期間

退職前の給与、保険加入期間、年齢によって変化。

「会社都合退職」や「就労困難者」は受給期間も長く、多くもらいやすい。

●申請方法・受給まで

会社から送付された離職票をハローワークに提出。

案内にそって手続きを進めていくと、最短一ヶ月で受給できる。

●お得に受け取るポイント

自分の受給額を計算し、再就職手当などを高い割合でもらえるタイミングで就職する。

- 失業保険(失業手当)とは

- もらうには(受給条件)

- いくらもらえる?

- いつまでもらえる?(受給期間)

- 申請方法

- 申請から受給までの流れ

- 申請のポイント・コツ

- Q&A、よくある悩み

- パート・アルバイトでももらえる?

- 何回もらえる?2回目の失業でももらえる?

- 1回受給したら2回目は減額される?

- 後からもらえる?

- 失業保険にデメリットはある?

- 失業保険は障害年金と同時にもらえる?

- 失業中も医療保険や年金の支払いは必要?

- 失業保険を満額もらってから就職するのと、すぐに就職するのはどっちが得?

- 失業認定日にハローワークに行けない場合どうしたらいい?

- 労災保険、傷病手当金との違いは?

- 失業保険を不正受給するとどうなる?

- 失業保険は学校に通いながらもらえる?

- 失業保険は業務委託、派遣社員、契約社員、嘱託社員、フリーランスの場合でも受給できる?

- 失業保険は懲戒解雇された場合でももらえる?

- 失業保険はバイトしながらでももらえる?

- 失業保険は生活保護と同時にもらえる?

- 障害のある人が再就職に向けて利用できる支援

- まとめ

失業保険(失業手当)とは

失業保険は、働く意思と能力があるにもかかわらず失業状態にある方が、安定した生活を送りながら積極的に再就職活動を行うことを支援するための公的な保険制度です。

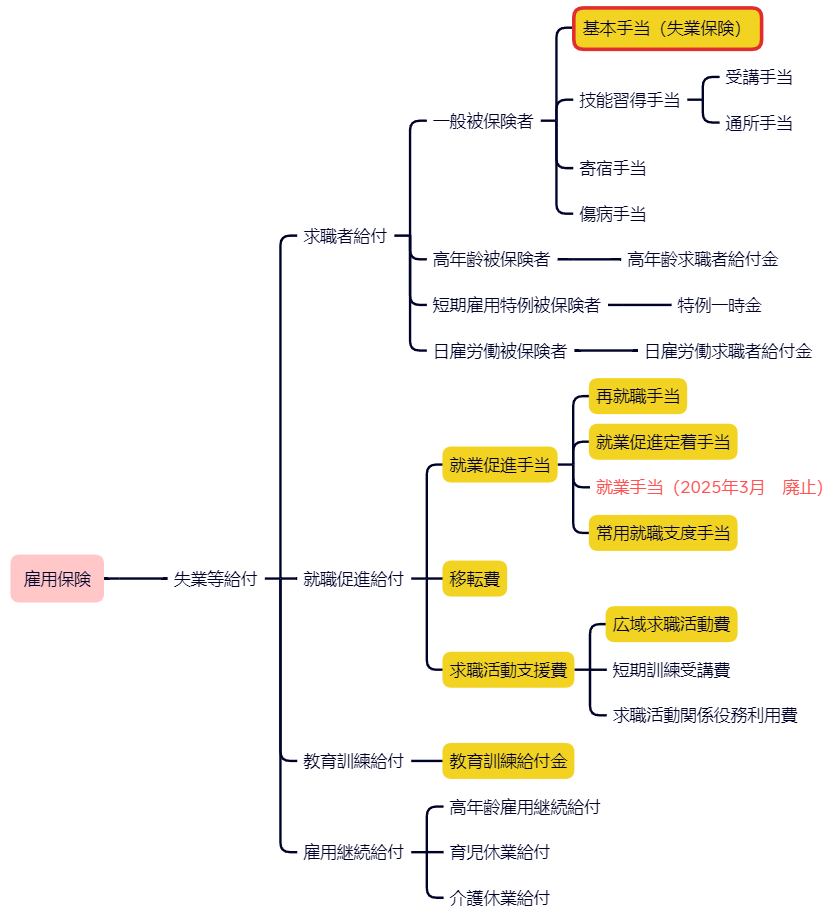

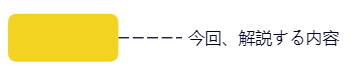

私たちが普段何気なく加入している「雇用保険」。

この雇用保険の給付の一つ基本手当が、俗に言う「失業保険(失業手当)」です。

雇用保険全体は、労働者が失業した場合や、育児・介護休業をした場合などに、生活や雇用の安定を支援するための保険制度です。

いわば、働く私たちのためのセーフティネットのようなもの。

雇用保険には失業保険(失業手当)以外にもさまざまな給付があります。

更に全体像を表すと下記のような図になります。

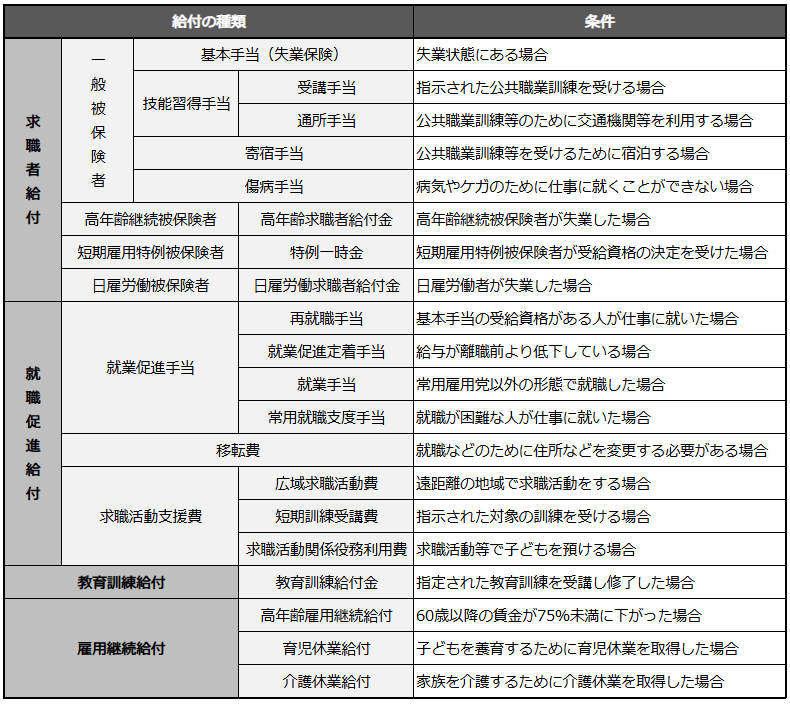

雇用保険は社会保険の一部であり、よく耳にする健康保険、厚生年金保険、労災保険も社会保険に含まれます。

もらうには(受給条件)

失業保険(失業手当)を受給するには、以下の3つ全てに当てはまる必要があります。

- 仕事をしていない【失業状態】

- 雇用保険に退職前2年間で12か月以上加入している(特例あり)【加入期間】

- ハローワークで「求職申込」を行い、求職活動(転職活動)をしている【求職活動】

要件① 失業状態

失業状態とは、基本的に仕事に就いていない状態のことをいいます。

しかし、失業保険は再就職を後押しすることが目的となっているため、再就職するつもりがない人や働ける状態にない人は受給対象外となります。

- 定年

- 会社の倒産

- 雇用期間の契約満了

- リストラ

- 学業に専念する

- 家事に専念する

- 自営業を始める

- 次の雇用先を探す意思がない

- 病気・ケガや妊娠などですぐに就職できない

(傷病手当金や育児休業給付金など、他の制度を利用できる場合あり)

例外として、リスキリングや就労移行支援などの就労支援機関を通して再就職の準備をする場合は受給できます。

要件② 加入期間

次に、雇用保険に退職日(離職日)以前の2年間に12ヶ月以上加入している必要があります。

ただし、特例として特定受給資格者、特定理由離職者なら1年間で6ヶ月以上が認められます。

- 特定受給資格者

会社都合(例えばリストラや倒産、雇い止め、ハラスメントなど)で離職した人。この場合、給付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れるほか、受給期間が長くなります。 - 特定理由資格者

①契約更新を希望したのに更新されずに期間満了で退職となった人や、②病気やケガ・出産・通勤が困難になったなどのやむを得ない理由で失業した人。自己都合に分類。①のみ、時限的に特定受給資格者と同じ扱い。

上記以外のキャリアアップや職場に対する不満からくる自己都合退職、懲戒解雇、定年退職などで離職した人は、一般受給資格者となります。

| 離職理由 | 受給資格 | 必要な被保険者期間 |

| 自己都合退職 | 一般受給資格者 (キャリアアップや職場に対する不満から退職した人、懲戒解雇、定年退職など) | 退職日以前の2年間に 12カ月以上 |

| 特定理由資格者 (契約更新されず期間満了で退職した人、病気やケガ・出産・通勤が困難になった人など) | 退職日以前の1年間に 6カ月以上 | |

| 会社都合退職 | 特定受給資格者 (リストラや倒産、雇い止め、ハラスメントなど) |

空白期間について

雇用保険に未加入の期間を「空白期間」と呼んだりします。

毎月連続で加入している必要はありませんが、空白期間が多いと要件を満たせず、受給資格が得られません。

転職が多く、過去の加入期間がわからない場合は、ハローワークで教えてくれます。

要件③ 求職活動

ハローワークに求職申込を行い、失業認定日までに原則2回以上の求職活動をしている必要があります。

求職活動には職業相談、求人応募、セミナー参加、再就職につながる資格試験の受験など、具体的な活動が該当します。(登録だけでは認められない)

求職活動はハローワーク以外の民間の転職サービスを利用しても問題ありません。

対象外の人

その他の対象外となる例も挙げておきます。

- 雇用保険に加入していない人(自営業、フリーランス、業務委託、パートやアルバイトで加入条件を満たしていないなど)

- 公務員(公務員は臨時職員や非常勤職員などの非正規雇用を除き、雇用保険の対象外)

※非正規雇用でも雇用契約や勤務時間数などによっては対象外

いくらもらえる?

受給できる金額は、年齢や退職前の賃金、加入期間によって変わります。

受給額の計算方法

失業保険の受給額は、下記の順で計算していきます。

- 賃金日額

- 基本手当日額

- 基本手当の総額

- 毎月の基本手当額

それぞれの計算式は下記のとおりです。

①賃金日額

賃金日額とは、簡単に言えば、前職の1ヶ月の給与を日割りしたものです。

賃金日額=退職前6か月の賃金総額÷180

ここでいう「賃金」には、基本給のほか、残業代、通勤手当、住宅手当などが含まれますが、賞与や退職金、仕事に関する各種祝金などは含まれません。

賃金日額は上限額と下限額が下記のように年齢別で定められています。(毎年8月改定)

上の計算式をもとに、自分がどのくらいもらえるか、ざっくり見てみてね

| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |

|---|---|---|

| 離職時の年齢が29歳以下 | ||

| 2,869 円以上 5,200 円未満 | 80% | 2,295 円~4,159 円 |

| 5,200 円以上 12,790 円以下 | 80%~50% | 4,160 円~6,395 円 |

| 12,790 円超 14,130 円以下 | 50% | 6,395 円~7,065 円 |

| 14,130 円(上限額)超 | ― | 7,065 円(上限額) |

| 離職時の年齢が30~44歳 | ||

| 2,869 円以上 5,200 円未満 | 80% | 2,295 円~4,159 円 |

| 5,200 円以上 12,790 円以下 | 80%~50% | 4,160 円~6,395 円 |

| 12,790 円超 15,690 円以下 | 50% | 6,395 円~7,845 円 |

| 15,690 円(上限額)超 | ― | 7,845 円(上限額) |

| 離職時の年齢が45~59歳 | ||

| 2,869 円以上 5,200 円未満 | 80% | 2,295 円~4,159 円 |

| 5,200 円以上 12,790 円以下 | 80%~50% | 4,160 円~6,395 円 |

| 12,790 円超 17,270 円以下 | 50% | 6,395 円~8,635 円 |

| 17,270 円(上限額)超 | ― | 8,635 円(上限額) |

| 離職時の年齢が60~64歳 | ||

| 2,869 円以上 5,200 円未満 | 80% | 2,295 円~4,159 円 |

| 5,200 円以上 11,490 円以下 | 80%~45% | 4,160 円~5,170 円 |

| 11,490 円超 16,490 円以下 | 45% | 5,170 円~7,420 円 |

| 16,490 円(上限額)超 | ― | 7,420 円(上限額) |

| 年齢 | 下限額 |

| 全年齢 | 2,295円 |

計算の結果、もし、賃金日額が範囲内に収まっていなければ、ひとまず上限もしくは下限を想定しておきましょう。

②基本手当日額

基本手当日額とは、一日にもらえる失業保険の金額です。

①で計算した賃金日額に給付率をかけて算出します。

基本手当日額=賃金日額(①)×給付率(50~80%)

給付率は複雑な計算式によって算出されますが、ここでは賃金日額が低いほど高く、高いほど低くなると覚えておけば大丈夫です。

概算として、50%(最低額)、80%(最高額)、65%(中央額)の3つで計算しておき、具体的な割合はハローワークなどで確認するのがおすすめです。

③基本手当の総額

基本手当の総額は、つまるところ、失業保険でもらえる総額になります。

一般受給資格者の場合、90日(約3ヶ月)がオーソドックスですが、障害者などの就労困難者は、最低でも300日(約10ヶ月)もらうことができます。

基本手当の総額=基本手当日額(②)×所定給付日数

所定給付日数は下記の表のように、退職理由と年齢、雇用保険の加入期間によって変わります。

失業保険を使用しないで転職した場合、今回離職した事業所以前の加入期間を通算できる可能性があるため、ハローワークへ問い合わせましょう。

| 対象者 | 年齢 | 加入期間 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |

| 自己都合 | 65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 | ||

| 会社都合 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |

| 30歳以上 35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||

| 35歳以上 45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||

| 45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||

| 60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||

| 就職困難者 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||

| 45歳以上 65歳未満 | 360日 | |||||

④毎月の基本手当額

失業保険は28日(4週)ごとに支給されます。

そのため、基本手当日額に28をかけたものが、ひと月(一回あたり)にもらえる受給額となります。

毎月の基本手当額=基本手当日額(②)×28

28をかける理由は、雇用保険制度が「1ヶ月=28日(4週)」で設計されているためです。

例えば、月末が土日だったら支給日がズレるし、月ごとの日数にもバラつきがあります。

毎月を均一な28日で統一しておいた方が計算がシンプルになり、運用しやすいのです。

シミュレーション(失業保険)

実際にいくらもらえるか、試しにシミュレーションしてみましょう。

例えば、離職前6か月の賃金総額が180万円だった場合、

賃金日額は「180(退職前6か月の賃金総額)÷180」で1万円です。

仮に給付率が60%だとすると、基本手当日額は6,000円となります。

自己都合退職で、雇用保険の加入期間が5年以上10年未満だった場合、受給期間は120日なので、

6,000円×120日 = 720,000円

が、失業保険として受け取れる金額の目安となります。

このようにざっくりでもいいので自分がいくら受け取れるか計算しておくと、今後の予定が立てやすくなります。

とはいえ、病気等で疲弊している人は、この作業だけでも一苦労だと思います。

手助けが必要な方はXのDMや問い合わせからご連絡ください。

早期就職したらどうなる?

早く再就職すると、残りの受給期間分の失業保険(失業手当)の一部が再就職手当として支給されます。

- 受給期間の2/3以上残して就職した場合、70%

- 受給期間の1/3以上残して就職した場合、60%

再就職が早いほど給付割合が高くなり、もらえる金額が増えます。

基本手当日額×支給残日数× 70% or 60%

例:支給日数90日、残日数60日残して就職、基本手当日額6,000円の場合

60 × 6,000 × 70% = 252,000円

再就職手当の上限額は失業保険(失業手当)より低く、設定されています。

もし基本手当日額が上限額を超えている場合は、もらえる金額が減るため、一息ついてから再就職したい人や資格やスキルを学んでから再就職したい人はある程度受給してから再就職するのも一つの手段です。

| 年齢 | 金額 |

| 60歳未満 | 6,395円 |

| 60~64歳 | 5,170円 |

ハローワークのほかに、民間の転職サービスを利用した就職も対象となりますが、中には該当しない求人もあるため、ハローワークやエージェントに確認するのが確実です。

ただ、手当を目的に焦って自分に合わない会社に再就職するのは本末転倒、失敗の原因になりかねず、おすすめできません。

また、残日数は入社前日時点で計算されることに注意が必要です。

シミュレーション(再就職手当)

仮に下記のシチュエーションにあてはめて考えてみましょう。

- 支給日数90日、残日数60日残して就職、基本手当日額6,000円

- 4月15日(月)が初回の失業認定日、給付日数が14日間

- その後就職が決まり5月1日に入社

➡入社前日4月30日(火)までの15日分が2回目の支給日数となり、

90-14-15=61日分が「残日数」となります。

勘違いしやすい点として、内定が決まった日時点で残日数をカウントしていると、要件を満たせず、手当をもらえなくなる恐れがあるため、注意が必要です。

再就職が決まったら、入社日の前開庁日にハローワークへ行き、報告しましょう。

| 残日数 | 給付割合 |

| 60~90日 | 70% |

| 30~59日 | 60% |

| 30日未満 | 要件外のためもらえない |

手当の受給タイミングは、ハローワークに報告し、手当の申請をしてから1ヶ月半程度で支給されます。

具体的には、再就職から約一ヶ月後にハローワークから再就職先に在籍確認が入り、その後1週間程度で入金があります。

就業促進定着手当

就業促進定着手当とは、再就職手当同様、就職促進給付の一つです。

再就職先の職場定着を図るための手当で、前職よりも賃金が下がった場合の補填が目的となります。

要件は下記に当てはまる人です。

- 再就職手当をもらった人

- 再就職先に6ヶ月以上雇用されている(雇用保険に加入している)

- 再就職先の賃金(入社6ヶ月間)が離職前の賃金より低い

支給額は失業保険(失業手当)支給残日数の20%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。(2025年4月~変更。以前は最大40%でしたが、引き下げられました。)

〔離職前の賃金日額(上限・下限あり) - 再就職後6ヶ月間の賃金日額〕

× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数

就業促進定着手当にも上限があり、

上限額 = 基本手当日額(上限あり)×支給残日数 ×0.2

となります。

シミュレーション(就業促進定着手当)

以下の例を参考に具体的に計算してみましょう。

例:35歳、基本手当日額5,000円、支給残日数30日、再就職先は月給制、再就職後6か月間の賃金の1日分の額8,000円、離職前の賃金日額10,000円の場合

就業促進定着手当の計算式に当てはめると、(10,000円-8,000円)×180日(ここではわかりやすく、一ヶ月を30日と概算)=240,000円

上限額は、5,000円×30日×0.2=30,000円

結果、「240,000円>30,000円」で、上限30,000円を超えているため、30,000円が就業促進定着手当として支給されます。

常用就職支度手当

こちらも就職促進給付の一つで、障害者、45歳以上など、就職が困難な求職者のための手当です。

下記のような要件を満たす人が対象です。

- ハローワーク、または職業紹介事業者(例えば、民間の転職エージェント)の紹介により就職したこと

- 失業保険(失業手当)の支給残日数が1/3未満であること

- 待期期間満了後に就職

- 1年以上雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと

- 給付制限が終了した後に決まった就職であること

常用就職支度手当の計算式は以下のように決まります。

| 支給残日数 | 支給額 |

| 90日以上 | 基本手当日額×90×0.4 |

| 45日以上90日未満 | 基本手当日額×支給残日数×0.4 |

| 45日未満(最低1日は必要) | 残日数にかかわらず45日(最低保障日数)として基本手当日額×45×0.4 |

常用就職支度手当にも上限があります。

再就職手当と常用就職支度手当はどちらか一方しか受給できません。

正社員だけでなく、パート・アルバイト、派遣社員や契約社員での就職も対象に当てはまります。

また、再就職手当と違い、給付制限期間中の再就職は対象外であることに注意が必要です。

その他、細かい要件はハローワークでも確認しましょう。

常用就職支度手当の申請期限

就職日の翌日から一ヶ月以内です。

雇用保険受給資格者証と一緒に常用就職支度手当支給申請書をハローワークに提出します。

移転費

就職促進給付の一つ。

ハローワーク等の紹介した職業に就くため、もしくは、ハローワークに指示された公共職業訓練党を受講するために引っ越す必要がある場合、受給者本人と家族の移転費用が支給されます。

引越しの必要性とは次のような条件に該当する場合となります。

- 往復の通勤・通所に4時間以上かかる

- 交通機関の便が悪く、通勤・通所に著しい障害がある

申請は移転日の翌日から一ヶ月以内です。

広域求職活動費

就職促進給付の中の求職活動支援費の一つ。

ハローワークの紹介によって、例えば、地方から東京に採用面接に行くなどの場合に、交通費や宿泊料が支給されます。

申請は広域求職活動が終了した日の翌日から10日以内です。

いつまでもらえる?(受給期間)

受給期間はケースによって下記の3つに分かれます。

(会社都合退職②の特定理由離職者は2027年3月末までの暫定措置)

- 自己都合退職(一般受給資格者、雇い止め退職以外の特定理由離職者)

- 会社都合退職(①特定受給資格者、②雇い止め退職の特定理由離職者)

- 就職困難者

| 対象者 | 給付日数 |

|---|---|

| 自己都合 | 90日~150日 |

| 会社都合 | 90日~330日 |

| 就職困難者 | 150日~360日 |

また、自己都合、会社都合、どちらの離職理由かによって受給開始時期も変わってきます。

これは就職困難者も同様です。

| 対象者 | 条件 | 給付制限 | 支給開始(入金) |

|---|---|---|---|

| 自己都合 | 私的な事情や正当な理由での退職 | 原則1ヶ月 | 約2ヶ月~3ヶ月後 |

| 教育訓練や公共職業訓練等を受講 | なし | 約1ヶ月後 | |

| ・懲戒解雇 ・退職日から遡って5年以内に2回以上正当な理由なく退職 | 3ヶ月 | 約4ヶ月~5ヶ月後 | |

| 会社都合 | リストラ、倒産など | なし | 約1ヶ月後 |

自己都合退職は原則2ヶ月の給付制限がありましたが、2025年4月から1ヶ月へ短縮、訓練受講等による給付制限解除は2024年10月から変更になりました。

給付制限には、「安易な離職を防ぎ、再就職への意識を高める」という目的があります。

自己都合退職(一般受給資格者、雇い止め退職以外の特定理由離職者)

自己都合退職とは、キャリアアップや職場に対する不満などからくる退職、「業務が原因ではない病気の療養」や「出産や介護」など正当な理由(特定理由離職者)による退職のことをいいます。

雇用保険の被保険者期間に応じて、支給される期間は90日~150日までとなります。

| 被保険者であった期間 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||

| 区分 | 全年齢 | 90日(※) | 90日 | 120日 | 150日 | |

※特定理由離職者のみ。離職以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

過去5年間で2回以上正当な理由なく離職している場合や懲戒解雇の場合は、給付制限期間が3カ月になります。

自己都合には基本的に給付制限が設けられており、初回の受給は手続きから約2ヶ月~3ヶ月かかります。

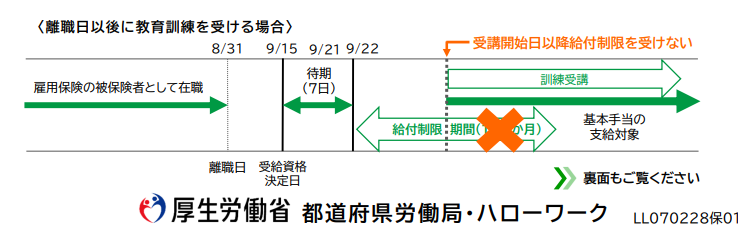

給付制限は在職中に教育訓練を受けていたり、退職後に受ける場合、解除することができます。

そのため、給付制限があっても教育訓練を受講すれば、受講を始めた日から給付制限を解除することができます。

職業訓練等の受講でも給付制限を解除することができますが、職業訓練を受けるためにはハローワークの指示(承認)が必要であり、在職中はできません。

会社都合退職(特定受給資格者、雇い止め退職の特定理由離職者)

会社都合退職とは、会社の倒産による解雇、リストラ、雇い止め、パワハラによる退職など、ご自身の意思に反して離職した場合の退職です。

自己都合退職とは違い、雇用保険の被保険者期間に加え、「離職時の年齢」によっても受給期間が変わります。

| 被保険者であった期間 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||

| 区分 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |

| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||

| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||

| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||

| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||

自己都合退職と比べ、給付制限がないため、スムーズに申請が進めば約1ヶ月で受給できます。

就職困難者

障害のある方など就職困難者は受給期間が延長されます。(最大360日)

就職困難者とは、障害のある方や高齢者など、再就職が難しいとされる人で、以下のような方が対象です。

- 身体障害者、知的障害者、精神障害者

- 保護観察中の方

- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

| 被保険者であった期間 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||

| 区分 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||

| 45歳以上65歳未満 | 360日 | |||||

身体障害者、知的障害者、精神障害者

基本的に手帳所持者が対象となります。

ただ、精神疾患や発達障害が起因して退職した場合、失業保険申請時には手帳を申請していない方もいます。

就労移行支援の利用者の中には上記のような方でも、診断書や意見書等の提出によって受給できた方もいますので、まずはハローワークに相談してみることをおすすめします。

保護観察中の方

刑法等の規定によって保護観察中の方も、就職困難者として認められます。

保護観察中は、就職活動に制限があったり、社会からの偏見に直面する可能性があり、就職活動が著しく困難になるケースが多くあります。

社会的事情により就職が著しく阻害されている方

年齢、育児、介護、居住地といった社会的な事情により、就職活動が著しく阻害されている方も、就職困難者として認定される場合があります。

具体的には、高年齢者、長期間のブランクのある方、地方在住で通勤困難な方などが該当します。

ハローワークでは、こうした個々の事情を丁寧に聞き取り、就職困難者の認定を判断しています。

ただ、年齢だけで認定されることはありません。

しかし、年齢が高くなるにつれて、企業からの採用機会が減少する傾向があるため、年齢も就職困難性の判断材料の一つとなります。

申請方法

申請は退職後、ハローワークで手続きを行います。

ハローワークはいくつかの区市町村ごとに管轄が分かれています。

自分の管轄がどこかわからない場合はこちらの所在地一覧表で確認できます。

開庁時間は原則、平日の8:30~17:15です。

申請手続きの受付は16時までとなっているため、時間に余裕をもって行きましょう。

必要なもの

手続きに必要な持ち物は以下の通りです。

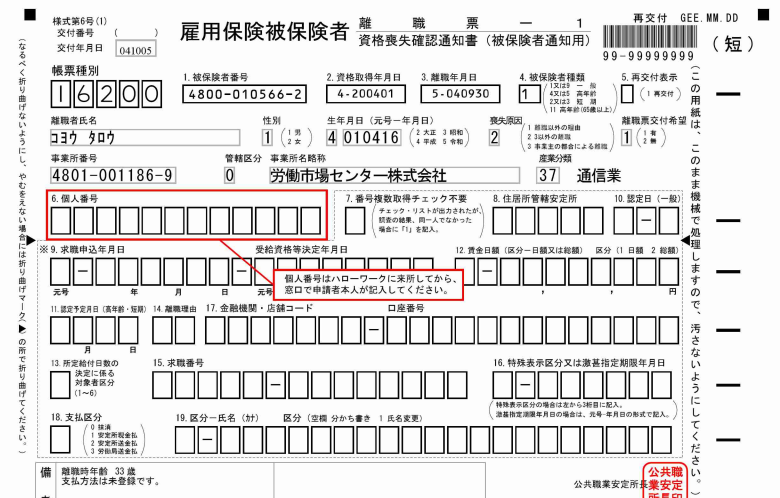

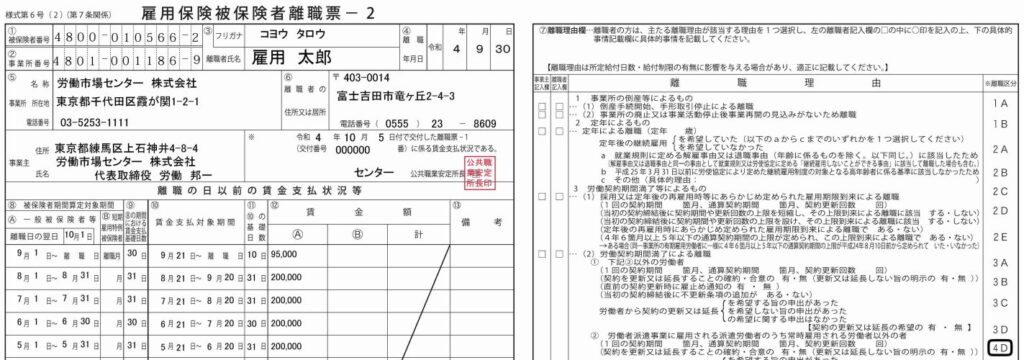

離職票

離職票とは、退職時に会社から発行される書類で、雇用保険の加入期間や退職理由が記載されています。

離職票1と2の2枚あり、これらの書類がないと失業保険の手続きが進められません。

退職時に確認し、必ず受け取ってください。

離職票は通常、退職後1週間~2週間程度で送付されます。

2週間以上経っても手元に届かない場合は、ハローワークで相談し、代替書類(給与明細など)で対応することが可能です。

個人番号確認書類

個人番号確認のため、マイナンバーカード、個人番号通知カード、住民票記載事項証明書(個人番号の記載のある住民票)のうち、どれかを提示します。

住民票と住民票記載事項証明書の違い

この2ってどう違うの?

そう思う方もいるのではないでしょうか。

簡単にいうと、下記のような違いがあります。

- 住民票:生年月日や住所、個人番号などが記載された書類

- 住民票記載事項証明書:住民票に記載された情報のうち、任意の情報に絞って記載された書類

本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナバーカードなど、住所や氏名、年齢、顔などが確認できるものを用意します。

写真

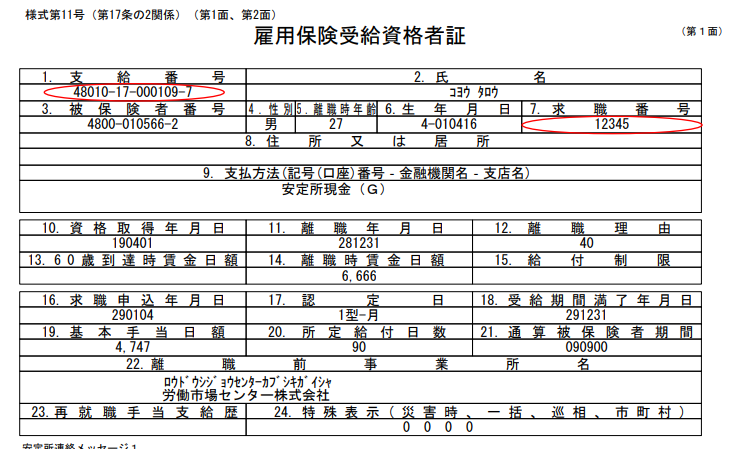

ハローワークで作成する「雇用保険受給資格者証」に貼付するために必要となります。

2枚必要で、サイズは縦3cm×横2.4cmです。

マイナンバーカードがあれば写真は省略することができます。(個人番号通知カードは顔写真がないためNG)

しかし、マイナンバーカードの場合、毎回4桁のパスワードを入力する必要があり、3回間違えるとロックされて役所で手続きをしないと解除できなくなります。

このため、人によっては写真を用意した方が楽と感じる場合もあるでしょう。

写真はスマホに証明写真アプリを入れ、コンビニ印刷で安く作ることもできます。

本人名義の通帳またはキャッシュカード

失業保険の給付金を受け取るために、キャッシュカード、通帳などが必要です。

ハローワークによってはインターネットバンクも使用できます。

オンライン申請はできる?

手当関連の申請など一部オンラインに対応しているものもありますが、現状、申請にはハローワークでの対面手続きが必要です。

本人以外の代理申請はできる?

可能です。

メンタル疾患やケガで出歩くことが難しい場合は、家族や友人にお願いすることができます。

申請には委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

申請期限

失業保険(失業手当)の申請には期限があり、退職後1年以内に申請が必要です。

病気や出産、介護などですぐに働くことができない状態が30日以上続いた人は、受給期間延長申請書を提出することで最大3年間、受給期限を延ばすことができます。

手続きを行うタイミングは、「30日以上働くことができなくなってからできるだけ早く」になります。

混雑する時期

例年、3月から5月にかけて、失業保険(失業手当)の受給手続きをする人が多く、日によっては3時間以上待つ可能性もあります。

特にお昼過ぎから混雑する傾向があるため、この時期に申請をする場合は、午前中がオススメです。

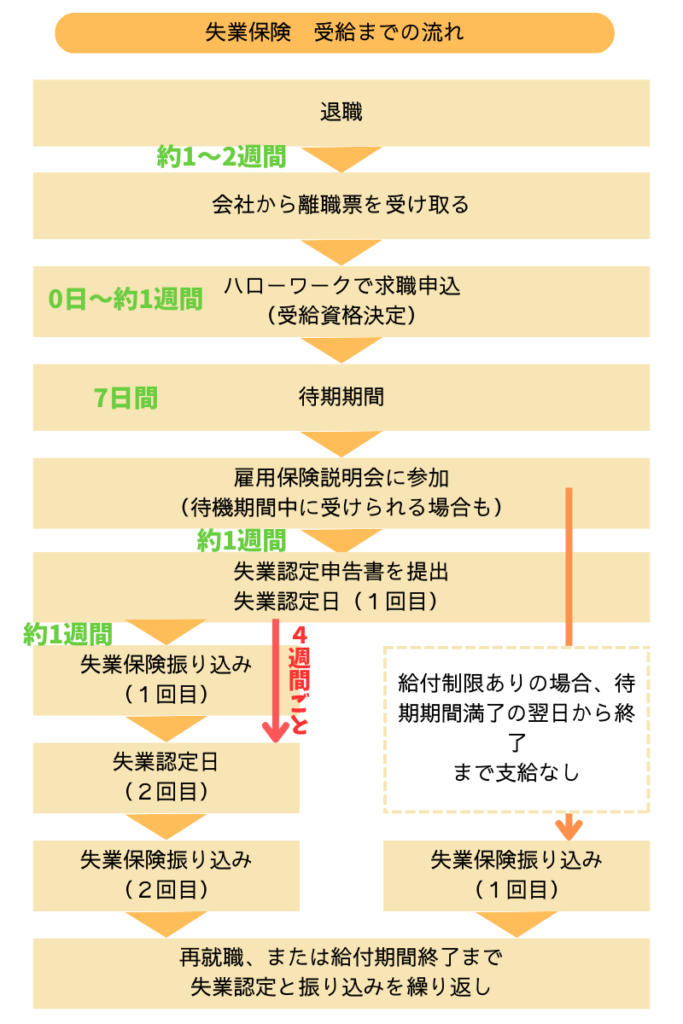

申請から受給までの流れ

退職から受給までの流れを見ていきましょう。

図にあるとおり、退職から失業保険(失業手当)を受給するまでには、給付制限がない場合でも約一ヶ月かかります。

- 離職票の取得:約1週間~2週間

- 求職申込から受給資格決定:0日~約1週間

- 待機期間:7日間

- 雇用保険説明会から失業認定(初回):約1週間

- 失業認定(初回)から口座入金:約1週間

ナッツも過去に失業保険を受給したことがありますが、受給するまでの手続きは小難しい話もあり、それなりに労力が必要でした。

障害や病気によって疲れやすかったり、説明が理解しにくい特性がある方は、事情を説明して合理的配慮を求めることができます。

相談してみましょう。

- ステップ1

- ステップ2

- ステップ3

- ステップ4

- ステップ5

離職票を受け取る

手続きに必要なもので説明したように、会社から離職票1と2が送付されます。

届き次第、ハローワークに持参しましょう。

求職申込をする

住所を管轄するハローワークで求職申込をします。

受付で失業保険の手続きをしたいことを伝え、案内された窓口で必要書類(離職票、本人確認書類など)の提出と職業相談を行います。

求職申込の際に行う内容を下記にまとめました。

- 失業保険の受給資格があるか確認(申込みの時に確認があります)

- 離職理由の判定

- 求職情報の登録

- 雇用保険説明会の日時案内

- 「雇用保険受給資格者のしおり」の配布

離職理由は離職票に記載されており、異議があるとき(例えば、実際は退職勧奨を受けたにも関わらず、自己都合退職とされているなど)はハローワークに相談しましょう。

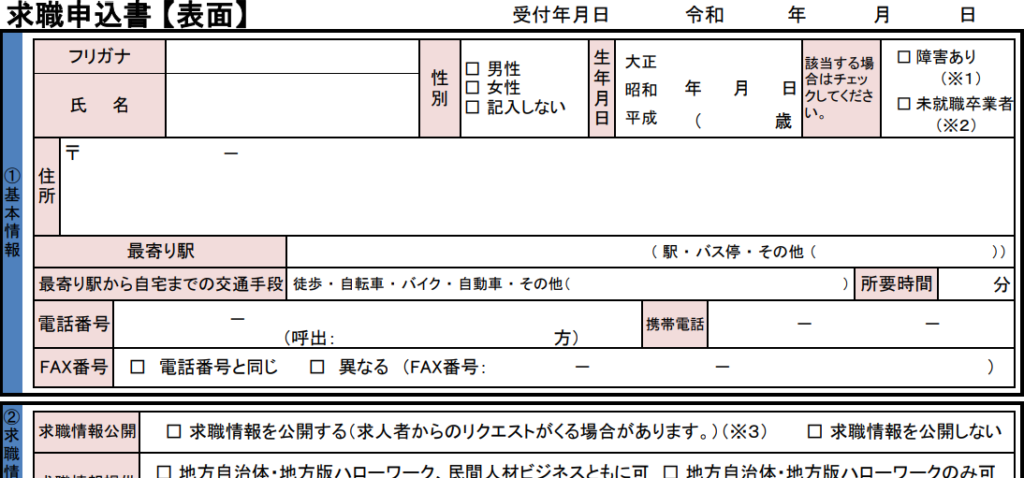

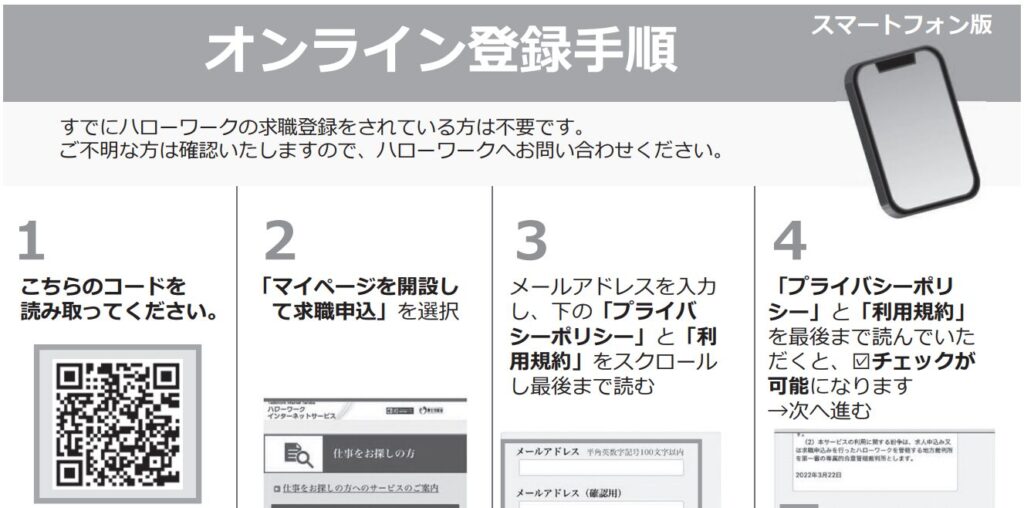

求職情報の登録には次の3つの方法があります。

- ハローワークのPCから登録

- 求職申込書A4、2枚を手書き(鉛筆)で記入して登録

- ハローワークインターネットサービスからオンラインで登録

登録内容には学歴や職歴を書く欄もあり、あらかじめ自宅で調べながら❸で行っておくと、手続きがスムーズに進み、手続きにかかる時間を30分以上短縮できます。

内容はあとで変更することもできるため、書ける範囲で書いておけば大丈夫です。

スマホから登録する方法はこちらのP.11~12に載っています。

処理が早ければこの日が「受給資格決定日」となり、7日間の待期期間が始まります。

待機期間は自己都合退職、会社都合退職どちらの場合にも存在し、短縮することはできません。

また、待期期間中にアルバイトをすると、待期期間が延長となってしまうため気を付けましょう。

自己都合退職を会社都合退職に変えられる事例

自己都合と会社都合では、給付制限の有無や受給期間、受給できる総額が大きく変わってきます。

- リストラや雇い止めなどによって解雇されたのに、離職票の退職理由が自己都合となっていた場合

- パワハラ、過重労働(長時間の残業)などが原因で退職した場合

- 給与未払い、勤務地や職種が採用条件と大きく異なっていたなど、労働条件が当初の説明と異なることによる退職

これらのような正当な理由がある場合、ハローワークに異議を申し立てることができ、ハローワークが両者の状況を調査します。

会社側に誤りがあると判断されれば会社都合に変更されるため、客観的証拠となるメールやメモ、録音などをできるだけ残しておきましょう。

給付制限をなくす方法(2025年4月変更点)

2025年4月から教育訓練を受けた人、受ける人は給付制限なしで失業保険を受けられるようになりました。

教育訓練には下記の3つの種類があります。

- 専門実践教育訓練

- 特定一般教育訓練

- 一般教育訓練

3つはそれぞれ対象となる講座や受けられる給付補助率が違います。

| 最大給付率 (①+②+③) | ①受講費用の●% | ②資格取得等 すると●% | ③賃金上昇 すると●% | |

| 専門実践教育 訓練 | 80%(年間 上限64万円) | 50% | 20% | 10% |

| 特定一般教育 訓練 | 50% (上限25万円) | 40% | 10% | ー |

| 一般教育訓練 | 20% (上限10万円) | 20% | ー | ー |

すでに次の仕事が決まっている場合はどうなる?

求職申込前に決まっていたら給付対象外。

待機期間中に決まった場合は再就職手当がもらえます。

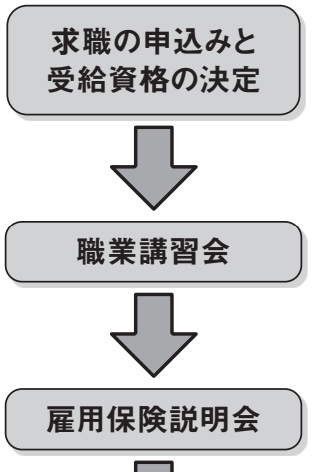

雇用保険受給者初回説明会(雇用保険説明会)に参加する

雇用保険受給者初回説明会とは、ハローワークが主催する制度の説明会で、失業保険(失業手当)を受け取るためには必ず参加する必要があります。

所要時間は約1時間で、求職活動の義務などのルールについて説明があります。

参加する際は、「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参しましょう。

説明会の内容は以下の通りです。

- 雇用保険制度の説明…どんな条件で、どれくらい受給できるか

- 今後の流れの案内…認定日、求職活動のルール、就職活動の報告方法など

- 必要書類の配布…失業認定申告書、雇用保険受給資格者証など

- 就職支援の紹介…職業相談・職業訓練・就活セミナーの案内など

正確に言えば、上記は説明会と職業講習会に分かれており、説明会で手続きの進め方(❶~❸)を、講習会でハローワークの利用案内や就活の進め方、ポイントなど(❹)の説明があります。

ハローワークによっては2つが別日になることもあるようです。

この説明会で1回目の失業認定日が知らされます。

説明会は月に2回程度の開催頻度となっており、タイミングを逃すと支給が遅れていきます。

ハローワークに行く前に持ち物を確認したり、下書きできるところはしておくと書類の不備も少なく、スムーズに進めることができます。

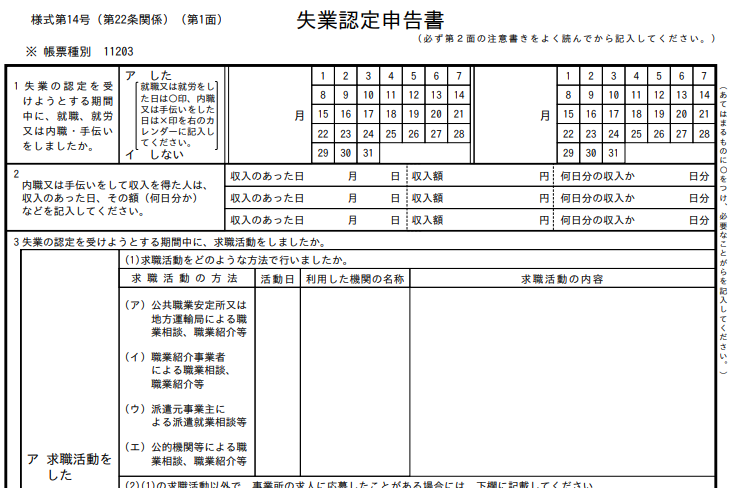

失業認定申告書を提出する

ハローワークから指定された日に失業認定申告書を雇用保険受給資格者証と一緒に提出します。

失業認定を受けるには求職活動が必要です。

初回は1回以上の求職活動で認定を受けることができますが、2回目以降は2回以上の求職活動が必要です。(就職困難者は1回以上)

初回は雇用保険説明会と職業講習会で1回とカウントできます。(ハローワークによっては職業講習会で1カウント)

求職活動の具体例としては、下記のようなものが挙げられます。

- 求人応募、採用面接(応募だけで2回分としてカウント)

- ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講など

- 民間の転職サービス(※許可されたものに限る)が行う職業相談、職業紹介等、セミナー等の受講など

- 再就職に関係する国家試験、検定等の資格試験の受験

手軽なのは職業相談です。

適当な求人票について質問(業務内容について詳しく教えてほしいなど)することで実績としてカウントできますが、良い条件の仕事を探すなら将来的に内定獲得につながる活動がおすすめです。

また、転職サイトの閲覧や登録だけでは実績とならないことに注意が必要です。

失業認定日には求職状況申告書を提出する必要があるため、求職活動を行なった時は、応募履歴、メールのスクリーンショットや合同企業説明会の参加証などを残しておきましょう。

給付制限がある方は初回認定後に手当の支給はありませんが、認定手続きを行わなければ待期期間が満了とならず、受給の遅れにつながります。

忘れずに手続きしておきましょう。

以後、引き続き失業保険を受給するには、4週間に1回、失業認定を受ける必要があります。

アルバイトをした場合

待期期間終了後や給付制限期間中にアルバイトなどで収入を得た場合、頻度や日にち、金額を失業認定申告書に記入して報告しなければいけません。

しかし、以下のような働き方は就職したとみなされ、支給停止となります。

- 一週間の労働時間が20時間を超える

- 31日以上の雇用が見込まれる

雇用保険加入となる水準で働くことになるので、「就職」とみなされるよ

週20時間未満の場合は、基本的にアルバイトできますが、労働時間によって減額、不支給または繰り越しとなります。

- 1日4時間未満:①基本手当日額とバイト代を足した額が賃金日額を超えると超えた分を減額

②バイト代だけで賃金日額を超えると不支給

例:基本手当日額5,000円、賃金日額11,000円の場合、バイト代6,000円を超えた分は減額 - 1日4時間以上:その日の分は受け取れない(繰り越し)

繰り越された分はなくなることはありませんが、繰り越しをくり返すと、今度は受給期間内(基本1年)に受給しきれなくなる可能性があります。

つまり、4時間未満の場合は賃金日額を超える額は稼ぐことができないよ

基本手当日額と賃金日額はいくらもらえる?を見てね

また、バイトを黙っていたり、ウソをついている場合には、不正受給と判断され、返還+罰金(返還額の2倍)で3倍の支払いが生じる可能性があります。

貯金が心もとない、リハビリのために軽く働いていたいなどの事情がある場合には、ハローワークに相談するのが確実です。

おすすめのアルバイトとしては、Uber Eatsなどの配送員がアプリで時間管理もしやすく、運動にもなるためおすすめです。

ちなみに、待期期間前のアルバイトに制限はありません。

受給

入金は全対象者共通で、失業認定後、1週間程度で指定した口座に振り込まれます。

ここまで、書類の不備や申請の遅れなどなく、スムーズに進めば、退職から約一ヶ月で受給することができます。

給付制限がある人は、その分支給がずれると考えておきましょう。

最初の入金以降は、自己都合も会社都合も4週間に1回の失業認定日後に入金されます。

申請のポイント・コツ

なるべく多く受給する方法はある?

お金に不安があると、就職を焦る➡自分に合わない会社やブラック企業に入社➡離職、の負のループに陥りがちです。

そうならないために、下記に当てはまらないか確認し、もらえるお金はしっかりもらいながら次の職場に備えましょう。

- 会社都合に変わる可能性(リストラ、パワハラ、長時間の残業等による退職)

- 就職困難者への該当(障害、病気による制限など)

失業保険の給付額を直接的に増やす方法はありませんが、再就職手当や就業促進定着手当といった制度を活用することで、結果的に受け取れる金額が増える可能性があります。

また、ハローワークの職業訓練を受講することで、給付期間が延長されたり、訓練手当や通所手当が支給される場合があります。

職業訓練は受講費無料(テキスト代のみ負担)で負担少なく、スキルを身につけられますが、受講にはハローワークの指示(承認)が必要です。

気になる人は窓口で相談してみましょう。

Q&A、よくある悩み

失業保険にまつわる疑問やよくある悩みを集めました。

気になるところだけでもチェックしてみてください。

- 失業保険(失業手当)はパート・アルバイトでももらえる?

- 何回もらえるの?2回目の失業でももらえる?

- 1回受給したら2回目は減額される?

- 失業保険は後からもらえる?

- 失業保険にデメリットはある?

- 失業保険は障害年金と同時にもらえる?

- 失業中も医療保険や年金の支払いは必要?

- 失業保険を満額もらってから就職するのと、すぐに就職するのはどっちが得?

- 失業認定日にハローワークに行けない場合どうしたらいい?

- 労災保険、傷病手当金との違いは?

- 失業保険を不正受給するとどうなる?

- 失業保険は学校に通いながら失業保険をもらえますか?

- 失業保険は業務委託、派遣社員、契約社員、嘱託社員、フリーランスの場合でも受給できる?

- 失業保険はバイトしながらでももらえる?

- 失業保険は生活保護と同時にもらえる?

パート・アルバイトでももらえる?

はい、雇用保険に加入していればパートでも受給可能です。

何回もらえる?2回目の失業でももらえる?

受給権は退職ごとに発生するため、受給要件を満たせば何度でももらうことができます。

ただし、前回の受給状況や今回の雇用保険加入期間などが影響します。

失業保険の受給資格は「貯金」をイメージするとわかりやすいです。

一度引き出すと残高が減り、再び貯める(雇用保険に加入する)ことで、次の引き出しが可能になります。

1回受給したら2回目は減額される?

いいえ、1回目の受給額が2回目に影響することはありません。

受給額は毎回、退職前6ヶ月間の賃金を基に計算されるので、減額されることはありません。

ただし、雇用保険の加入期間が短いと受給期間が短くなり、総支給額が減る可能性があります。

後からもらえる?

申請期限にもあるとおり、基本的に退職後1年以内に申請する必要がありますが、病気や出産などで求職活動ができない場合は、期限を延長することができます。

会社都合退職や就職困難者のように給付日数が多い場合は、申請が遅いと全てもらうことができない可能性があるので注意が必要です。

- 病気・出産等:最大3年間

- 定年退職:最大1年間

失業保険にデメリットはある?

失業保険の受給自体に直接的なデメリットはありません。

あえて挙げるとすれば、受給期間中は求職活動を行う必要があるため、自由な時間や行動が制限されると感じる方もいるかもしれません。

失業保険は障害年金と同時にもらえる?

はい、可能です。

障害年金について詳しく知りたい方はこちら。

失業中も医療保険や年金の支払いは必要?

はい、必要です。

それぞれ解説します。

医療保険

退職前の健康保険に任意継続加入するか、国民健康保険を選ぶことになります。

日本は国民皆保険制度をしいているため、必ずなにかしらの保険に加入しなければなりません。

健康保険は保険料を会社が半分負担していたため、ざっくり計算して2倍になります。

国民健康保険も同じくらいの負担額となりますが、国民健康保険の場合、経済的に困窮し、保険料が払えない人は減免、納付猶予ができる場合があるため、役所で相談してみましょう。

健康保険の場合、家族の扶養に入れるようであれば、保険料を抑えることができます。

| 健康保険 | 国民健康保険 | |

| 扶養 | ○(入れる) | ×(入れない) |

| 減免・納付猶予 | ×(できない) | ○(できる) |

年金

病気や障害を理由に退職した場合、将来的に障害年金の受給を考えるかもしれません。

その際、年金保険料の支払いを忘れていると、受給要件を満たせず、受給できないリスクがあります。

「支払うお金がない」という場合は、減免や納付猶予制度を利用することができます。

就労移行支援の利用者でも、手続きや支払いをしていなかったがために、もらえなかったという方がいました。

受給の分かれ目になることもあるので、減免や納付猶予の手続きをすることを強くお勧めします。

失業保険を満額もらってから就職するのと、すぐに就職するのはどっちが得?

どちらが得かは金額や受給日数、状況によって違うため一概に判断できません。

一つ言えることとして、すぐに条件に合う就職先が見つかる方で、収入を落としたくない方は、失業保険をもらわず、間を置かず転職した方が得といえます。

失業保険は退職前の給与の全額を保証するものではなく、収入が高ければ高いほど恩恵が低くなるためです。

家庭もっているなどの事情で生活水準が落ちると困る人、今の生活水準を落としたくない人などは早く就職しましょう。

逆に下記のような方は、ある程度受給してから再就職した方が安定して働ける可能性が高いといえます。

- 心の充電・休息をしながら、ゆっくり就職先を探したい方

- リスキリングで資格やスキルを身につけてから就職したい方

その他に、「退職前の給与が高く、前職より下がることが確実で、しばらくゆっくりしたい」という方も、再就職手当や就業促進定着手当の上限が基本手当より低いことから、得になる可能性が高いです。

失業保険のルール上、失業認定を受けていれば満額受給することは可能ですが、給付が切れるタイミングで都合よく条件の合う会社に就職できるとは限りません。

えてして景気の変化や求人との縁に左右されるもののため、再就職手当や常用就職支度手当がもらえる期間に就職先を確保するのが賢い選択かもしれません。

失業認定日にハローワークに行けない場合どうしたらいい?

事前にハローワークに連絡し、別日に変更できないか相談しましょう。

連絡せずに行かなかった場合、認定を受けられないため、その期間の支給はもらえません。

連続して認定日に欠席すると、受給資格自体が失効する可能性もあります。

労災保険、傷病手当金との違いは?

- 労災保険は通勤中、業務中のケガや病気が対象。

- 傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を保障する健康保険の給付金。

- 失業保険は「働く意思と能力がある」方が、再就職までの生活を支えるための給付金。

| 項目 | 失業保険(雇用保険) | 労災保険 | 傷病手当金 (健康保険) |

|---|---|---|---|

| 目的 | 失業時の生活支援 | 通勤中、業務中の ケガ・病気 | 病気・ケガで働け ない時の支援 |

| 対象者 | 雇用保険加入者 | 労働者 (一部除外あり) | 健康保険加入者 |

| 給付内容 | 基本手当 | 医療費、休業補償 | 生活保障 |

| 給付期間 | 90~360日 | 期限なし | 最大1年6か月 |

| 申請先 | ハローワーク | 労働基準監督署 | 健康保険組合 |

失業保険を不正受給するとどうなる?

支給が停止されるとともに、不正に受給した額とあわせて3倍の納付を命じられるだけでなく、詐欺罪として刑罰を受ける可能性があります。

失業保険は学校に通いながらもらえる?

リスキリングによる就職が目的の場合や、ハローワークの指示による職業訓練を受講する場合であれば受給可能です。

単に学業に専念する場合は、受給条件を満たさないためもらえません。

失業保険は業務委託、派遣社員、契約社員、嘱託社員、フリーランスの場合でも受給できる?

派遣社員、契約社員、嘱託社員は雇用保険に加入していれば可能です。

業務委託やフリーランスは雇用保険に加入していない(雇用契約がない)ため、通常はもらえません。

方法として、業務委託やフリーランスをする前の2年間に、12ヶ月以上加入していれば受給可能です。

近年では、ウーバーイーツやタイミー、日雇い、副業、ライバー、ランサーズなど多様な働き方がありますが、こうした働き方が長くなると受給要件を満たさなくなる可能性が高くなります。

失業保険は懲戒解雇された場合でももらえる?

懲戒解雇でももらうことはできますが、3ヶ月の給付制限が発生します。

懲戒解雇とは、会社の規則違反(度重なる遅刻や無断欠勤、不正行為など)で解雇されることです。

失業保険はバイトしながらでももらえる?

- 待期期間中でない

- 失業認定申告書にアルバイト・パートをおこなっていることを記載している

- 1週間の所定労働時間が20時間未満、同一の事業主に31日以上雇用される見込みがない

とくに、3つ目の条件は満たすことができないと就職とみなされ、失業保険を受けることができません。

詳しくはアルバイトをした場合をご覧ください。

失業保険は生活保護と同時にもらえる?

失業保険が受けられる場合は、失業保険が優先となり、同時にもらうことはできません。

障害のある人が再就職に向けて利用できる支援

障害のある人を支援するサービスは思いのほか沢山あります。

それぞれ特徴があるため、自分にあったサービスを探す参考にしてください。

| ハロー トレーニング | 就労移行支援 | ナカポツ | 職業センター | 就労支援 センター | |

| 内容 | 就職のためのスキルアップ | 就職のための生活面・仕事面の土台作り、職場定着支援 | 生活面・仕事面の相談、職場定着支援 | 職業評価、職場実習の支援等 | 仕事に関する相談、職場定着支援 |

| 定員 | あり 訓練コースによる | あり 20名が多い | なし | なし | なし |

| 利用期限 | 最大2年 | 原則2年 | なし | なし | なし |

| 手厚さ | ○ 毎日通所可能 | ◎ 毎日通所可能 | △ | △ | △ |

| スキルアップ | ◎ | ○ | × | × | × |

| 利用料 | なし テキスト代 のみ | 人によって 自己負担あり | なし | なし | なし |

ハロートレーニング

ハロートレーニングとは公的な職業訓練の愛称です。

再就職や転職を目指す全ての人が、必要な職業スキルや知識などを習得するための講座を無料で受講できる制度です。

ハロートレーニングには、雇用保険加入者を対象とした公共職業訓練、雇用保険に加入していない人を対象とした求職者支援訓練、障害者訓練などがあります。

希望すれば誰でも受けられるわけではなく、ハローワークに相談が必要です。

障害者訓練では、障害特性に配慮を受けながらスキルアップを目指せます。

スキルアップが目的のため、メンタルケアや就活支援はさほど手厚くありません。

数はあまり多くなく、国や県が運営している場所はアクセスが悪い傾向にあります。

社会福祉法人や民間等に委託しているものは駅近のものもあります。

就労移行支援

原則2年間の利用期限の中で、自己理解を深めたり、体調を安定させながら就業能力を高める福祉サービスです。

定員はあるものの、個別性が強く、生活面から仕事面まで幅広く相談にのってもらうことができます。

事業所数が多く、駅近でおしゃれな雰囲気なところも。

事業所によって質の差が激しく、スキルアップに繋がらない場合もあるため、見学や体験して自分に合うところを選のがおすすめです。

詳しくはこちらでも解説しています。

障害者就業・生活支援センター(ナカポツ)

障害者就業・生活支援センターとは、障害のある方の「仕事」と「生活」を支援する公的機関です。

名前の真ん中に「・(ぽつ)」があるため、通称「ナカポツ」と呼ばれています。

定員や利用期限、利用料はかかりませんが、日常的に利用することは難しく、支援の手厚さに物足りなさを感じるかもしれません。

しかし、利用期限がない分、長期的に相談や定着支援を受けることが可能です。

都道府県ごとに5~10ヶ所程度設置されており、近くにないと利用しにくいのが難点です。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、障害のある人に対して専門的な職業リハビリテーションを提供しています。

各都道府県に1~2ヶ所設置されており、検査や作業を通して現状の職業能力を分析し、就職に向けたアドバイスを受けることができるのが特徴的です。

うつ病などで求職中の方へのリワークも行なっており、利用料もかかりませんが、数が少なく、利用者としてはナカポツ同様、利用しにくいのが難点です。

障害者就労支援センター

障害者就労支援センターは、仕事に関する相談や職場定着支援を重点的に行なっている公的機関で、区市町村に1ヵ所程度設置されています。

毎日利用することは難しいですが、無料で期限なく利用でき、割と身近な地域に開設されています。

まとめ

失業は誰にでも起こりうる可能性があります。

そんな時、失業保険は私たちの生活を支え、再就職へのステップとなる頼りになる制度です。

今回は、失業保険のもらえる条件、金額、期間、手続き方法などについて、2025年4月の最新情報をもとに詳しく解説しました。

もし、あなたが今、退職や転職を考えているなら、あるいは、予期せぬ離職に見舞われたなら、まずはこの記事を参考に、ご自身の状況を確認してみてください。

そして、不安なことや疑問があれば、ハローワークに相談しましょう。

失業保険を賢く活用し、一日も早く新しいスタートを切れるよう応援しています!

コメント